当社グループは、「リスク管理・内部統制基本規程」を定め、事業活動におけるリスクを統括的に把握し、損失の危険を防止または許容範囲内に抑制することをはじめ、戦略目標の達成に影響を及ぼす要因に適切に対応することにより、企業価値の増大、安定的な成長および健全な企業運営を図っています。

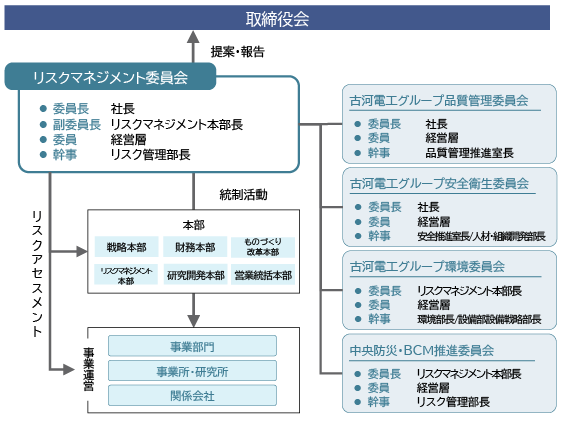

委員長を社長、副委員長をリスクマネジメント本部長、委員を経営層で構成した「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社グループのリスク管理、内部統制、コンプライアンスについての課題を審議し、各担当部門の活動を監督・推進する体制をとっています。幹事はリスク管理部長が担当し、原則、年に2回開催しています。

リスクマネジメント委員会では、経営視点およびオペレーショナル視点のリスク評価などによりリスクを俯瞰し、全社的に対応すべき重要リスクを定めています。リスクのマテリアリティに関連する「気候変動」「人材・組織」および「人権・労働慣行」は、経営視点の重要リスクとして対応しています。また、品質管理、安全衛生(健康を含む)、環境、防災・事業継続マネジメント(BCM)等の重要度が高いと認識されるリスクについては、リスクマネジメント委員会のもとに設置する特別委員会で重点的に管理する体制をとり、事業活動に関するリスク管理体制の強化を図っています。これらの体制に加え、取締役会、経営会議、稟議等により重要な意思決定を行う際には、当該事案から予測されるリスク等を資料等に明示し、これらを認識した上で判断することとしています。

当社グループはグループ全体の事業リスクの評価を通じて優先対応すべきリスクを見極めるために、年に1回、事業部門・事業所・関係会社といった組織単位で網羅的なリスクの洗い出しおよび発生可能性と影響度の評価(リスクアセスメント)を実施し、その結果をリスクマネジメント委員会へ報告しています。また、リスク統制の継続的な拡大と深化を目的に、各担当部門による「事業等のリスク」を含む各リスク項目の統制活動を実施し、活動内容を評価します。それらの評価結果を総合したリスク統制活動全体の評価をリスクマネジメント委員会に毎年定期的に報告しています。

リスクのマテリアリティである「リスク管理強化に向けたガバナンス体制の構築」に向けて、「全リスク領域に対するリスク管理活動フォロー率」を目標に掲げています。なお、これらは「古河電工グループ ビジョン2030」および「中期経営計画2022-2025(25中計)」の達成に向けたサステナビリティ指標と目標に設定されています。

当社グループは、社会的な責任を十分認識し、自然災害や感染症などの不測のリスクに対しても、被害を最小化し、かつ事業活動を継続していくために、「古河電工グループBCM基本方針」に基づき、事業継続計画(BCP)を策定し、事業継続マネジメント(BCM)に取り組んでいます。

また、当社グループは、火災や地震等の災害から人命・安全を守り、事業を継続することの社会的な責任を深く認識しています。法令遵守はもとより、人命の尊重を最優先に、被害軽減や二次災害防止のための努力を継続的に行っています。経営層から従業員までの役割を明確にし、全グループが連携して防火・防災活動の水準を高めることを目指します。

人命の尊重

全従業員とその家族ならびに近隣社会、お客様その他全ての関係者の生命および身体の安全確保を最優先します。

被害の拡大防止

二次災害(会社施設の火災や環境汚染等)の発生防止に努めます。

重要業務の継続・早期復旧

社会的に有用な企業として、重要業務を可能な限り継続、または停止した場合でも早期の復旧を目指します。

地域貢献

社会から信頼される企業として、地域住民や周辺自治体との協調に努めます。

事業継続マネジメントの実施

ステークホルダーに信頼される、リスクに強い企業を目指し、事業継続計画を常に見直し、改善に努めます。

大規模災害などの危機発生時には、必要に応じて、社長をトップとする緊急対策本部や現地対策本部などを設置することを定めるとともに、各部門の役割などを明確化しています。また、初動マニュアルの整備、必要物資類の備蓄、連絡体制・安否確認の仕組みの整備などを行うとともに、定期的に演習を実施しています。

事業所が自然災害等で甚大な被害を被った場合には、本社の緊急対策本部とスムーズに連携し、全社一丸となって事業復旧の早期達成に向けて取り組む必要があります。そのための備えとして、当社では毎年、本社(緊急対策本部)と事業所(被災地)との連携演習を実施しています。2024年度は、ERP(基幹系情報システム)の一部に障害が発生したとの想定で、事業所と本社をリモートで繋ぐ形式にて演習を実施しました。障害発生の原因を、復旧期間が短期と見込める「システム更新」と、長期化が懸念される「サイバー攻撃」とに分け、それぞれの場合の早期復旧に向けた対応策を検討しました。演習で認識した課題を着実に改善し、従業員の教育などを進め、重要事業継続のさらなるレジリエンス強化に努めていきます。

当社では、事業継続活動を強化すべく、事業継続マネジメントシステム(BCMS)の国際規格であるISO22301の認証取得に積極的に取り組んでいます。これまで「光半導体デバイス事業(千葉事業所)」「銅線製品事業(三重事業所)」「伸銅製品事業(日光事業所)」が認証を取得しています。

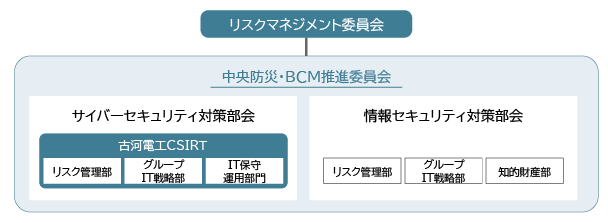

情報セキュリティは当社グループが対応すべき重要度の高いリスクとして認識しており、情報システム、知的財産保護、情報管理などの視点から、関係部門が連携して対策を進めています。近年の経済安全保障に関する情勢や社会の秘密情報保護への要求水準の上昇などに対応し、秘密情報保護の体制を強化するため、2025年度より「情報セキュリティ対策部会」を設置し、活動を開始しました。

年々巧妙化・深刻化するサイバーセキュリティリスクに対し、技術的な対策として、これまでのウイルス対策ソフトに代わり、パソコンなどの端末の振舞いを監視し、不正な外部通信を遮断するEDR※1システムを2021年度に導入しました。組織的な対策としては、2017年度よりインシデント発生時に迅速に対応する「古河電工CSIRT※2」の活動を開始し、当社グループの大小のインシデントに迅速に対応しています。グループ会社およびサプライチェーンが狙われて被害が拡大する事態に備え、グループ会社を含めたインシデント対応のあり方を模索しており、2024年度は複数の国内関係会社のCSIRT組織と連携したサイバーインシデント対応演習を実施しました。今後は他の主要なグループ会社にも展開し、グループ・グローバルなサイバーセキュリティ体制の構築を目指していきます。

※1 EDR(Endpoint Detection and Response):PCなどの端末(エンドポイント)を監視し、異常の発生を検知して対応する情報セキュリティ製品のこと。ウイルス感染を防ぎ、攻撃そのものを発生させない従来のウイルス対策製品とは異なり、不正アクセスなどの攻撃を受けることを前提に、ウイルスの検知および感染した後の対応を迅速に行うことを目的とする。

※2 CSIRT:Computer Security Incident Response Teamの略。サイバーインシデント発生を受けて、原因調査、影響範囲特定、根絶などに迅速に対応するために組織化されたチームのこと。

改正個人情報保護法で規定された個人情報保護委員会への報告義務を社内の関連規程に定めるほか、情報セキュリティ月間において従業員に周知しています。また、海外の個人情報規制への対応として、中国およびベトナムに関して当社グループ全体としての対応を進めています。中国においては、個人情報保護法が2021年11月より施行され、在中国拠点に対する注意喚起、対応指導、および現地から個人情報の移転がある場合の対応を実施しました。その後、2024年3月に内容が確定した個人情報越境標準契約弁法および関連ガイドラインに関する中国内外個人情報の遵守事項を確認し、当社および現地にて対応しています。ベトナムにおいては、2023年6月に施行された個人情報保護政令の実施事項を確認の上、2024年3月に当社グループとしての同政令への対応方針を策定し、現地にて対応しています。