経営戦略・事業戦略の実行に向けた多様な人材の確保という観点で、キャリア採用活動に継続的に注力して取り組んでいます。「中期経営計画2022-2025(25中計)」におけるサステナビリティ指標として、新規採用者(管理職層、総合職、一般職)に占めるキャリア採用者の比率を30%程度で維持することを目標に掲げています。その目標達成に向けて、採用チームの体制強化、採用チャネルの拡大(リファラル採用、アルムナイネットワーキングの検討)や採用プロセスの見直し、またオンボーディング・プログラムの整備・充実化、柔軟な人事処遇制度の構築等に取り組むことで、採用力強化・向上を図っています。

採用環境の変化や就職に対する学生の意識変容もあり、人材獲得競争は激しさを増しています。学生に対する訴求力向上の一環として、採用媒体(会社案内、新卒採用WEBサイト、SNS活用拡大)の刷新を行いました。また、初任配属時の職種をある程度限定した「コース別採用」を導入しました。配属する職種を限定してキャリアパスの解像度を高め、個々人の成長イメージを描きやすくすることにより、多様な考えを持った優秀な人材の獲得を推進しています。

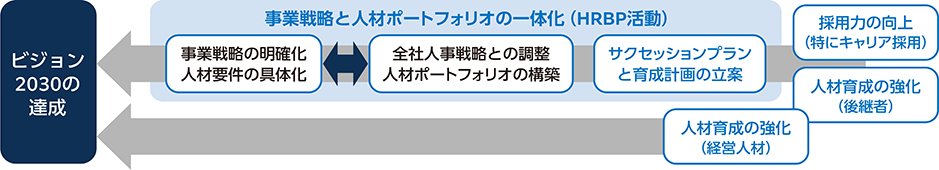

経営人材および各組織の部長候補の育成を目的に、サクセッションプランと育成計画を策定し、実行しています。

経営人材については、外部アセスメントを活用した人材プールの形成や外部研修への派遣を進めるとともに、育成計画に基づくタフアサインメントを含む計画的な異動を進めています。また、指名・報酬委員会において、経営人材育成の仕組みの適正性や運用状態をモニタリングしています。執行役員の登用やCEOサクセッションプランに関して、複数年かけて計画的に取り組んでいます。

部長層のサクセッションプランについては、2023年度に全組織で策定したプランと育成計画に基づき、継続して実行に取り組んでいます。また、課長層については各組織と人事部門との議論を通じて部長候補へのパイプラインを意識したサクセッションプランを策定し、2025年度はそれに基づいた育成計画を策定・実行していきます。

当社グループでは、「古河電工グループ パーパス」の実現に向けた人と組織のありたい姿として「古河電工グループPeople Vision」を定めています。また、事業戦略遂行に必要な人材を「当社グループが誠実に磨きつづけてきた技術力と提案力を活かして、社会課題解決を起点とした事業創出や価値創造に向かって積極的に変革できる人材」と定義しています。こうした人材の育成を目的として、従業員一人ひとりの能力開発・向上を図る各種研修・教育プログラム等を提供しています。

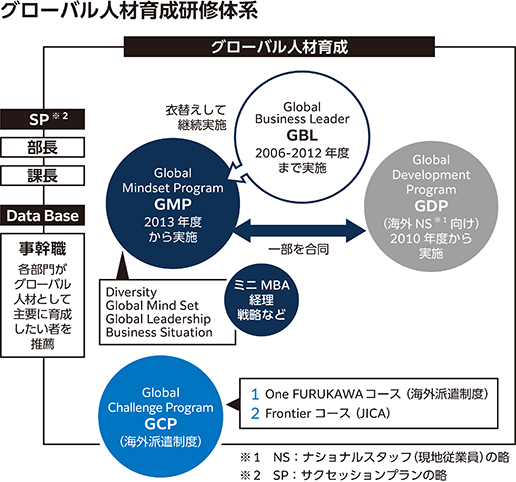

「グローバルビジネスリーダー(GBL)研修」を2006年度より開始し、2013年度以降はグローバル人材育成の観点をより強化した「グローバルマインドセットプログラム(GMP)」として継続実施しています。また、海外の現地従業員を対象に、2010年度より「グローバルデベロップメントプログラム(GDP)」を実施し、グループ連携強化を目的に一部のカリキュラムをGMPと合同で行っています。さらに、 2014年度より、若手従業員を海外に一定期間派遣する「グローバル・チャレンジ・プログラム(GCP)」を開始し、多様な人材の確保と成長の場を提供しています。

チームで成果を上げる組織を実現するためには、指導役以外も含めた職場全体での人材育成力向上が不可欠です。当社では、新入社員を受け入れる全職場に対し、「人が育つ組織づくり研修」を行っています。一般的なOJTでは、新入社員の戦力化を目的に、指導役と課長が業務指導やフォローを行うケースが多いですが、当社のOJTは指導役やメンターを置かず、「OJTリーダー」というアレンジャー役を任命しています。そのOJTリーダーが職場全体を巻き込み、新人育成に関して議論することで、組織としての教育体制構築を目指しています。OJTリーダーには、年間4回の研修機会を提供しています。スキル付与とともに、OJTリーダー同士の悩みや好事例の共有を行い、年間でOJTのPDCAサイクルを回しています。

事業戦略の実行にあたり、組織と個人、双方の成長の観点から、必要とされる能力・スキルおよび現状とのギャップの可視化、また能力・スキル獲得に向けた仕組みづくりについて経営層や各組織と議論を進め、当社グループのリスキリングは、「新規・既存問わず、業務遂行において必要な知識・スキルを自律的に学ぶこと」と定義しました。

個人のスキル習得・成長のプロセスを支援するため、一部の個人が決まったタイミングや回数・場所で全員一律にスキルを学ぶ環境から、個人がいつでも、どこでも、何度でも、多種多様なスキルを学ぶことができる環境に変えることを目指し、2024年度に新たなEラーニング・システムを全社導入しました。これにより、個人がいつでも多種多様なスキルを学習できる機会提供を可能にしました。さらに、従来の各種研修カリキュラム(階層別・部門別・プロジェクト別)との連携や、職場・組織の垣根を超えた学び合いの機会を創出するなど、個人の自律的な学びへの支援を進めています。

2021年度に「キャリアサポート室」を立ち上げ、年代・階層別のキャリアデザイン研修やキャリア形成に役立つセミナーの開催、また個別のキャリア面談等を実施しています。既存の人事制度と連携しながら、従業員の自律的キャリア形成を支援する取組みを行っています。

2021年度より、社内副業制度を運用開始しています。業務の20%を上限に自ら手を挙げて興味のあるプロジェクトに参加できる制度で、自身の成長、やりがい、キャリア形成に結び付ける仕組みとしています。本制度の開始以来、計72プロジェクト、170名(2024年度実績(単年):24プロジェクト、58名)が参加し、本人のモチベーション向上とともに、受け入れる部門と送り出す部門の双方に良い刺激や影響を与えています。

自律的なキャリア実現を加速させるため、社内公募制度を2023年度に試行導入し、2024年度より本格導入しました。従業員が自ら手を挙げて異動可能な制度で、2024年度の実績(単年)は社内求人数82件に対し、応募者数34名、マッチング数13名となりました(2023年度実績(単年):社内求人数57件、応募者数34名、マッチング数10名)。社内副業制度とともに、本制度の導入によるキャリア自律支援は個人と組織に良い影響を与えており、今後も継続して取り組んでいきます。