当社グループは、「古河電工グループ パーパス」のもと、2030年におけるありたい姿「古河電工グループ ビジョン2030」の達成に向けた取組みを実行し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。こうした基本的な考え方を、「古河電工グループサステナビリティ基本方針」として制定しています。

古河電工グループは、

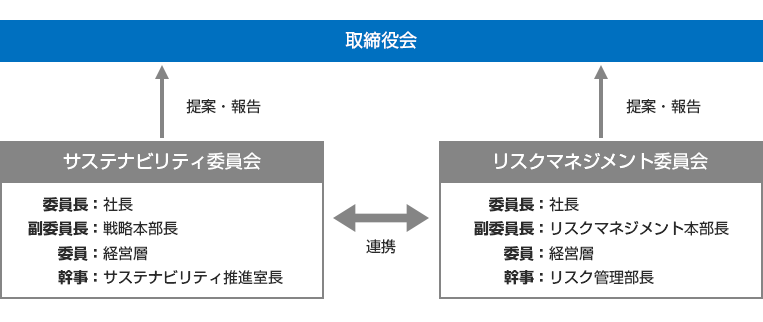

当社グループは、サステナビリティに関する議論を集約し、実行の質・スピードをさらに高めることを目的に、「サステナビリティ委員会」を設置しています。サステナビリティ委員会は、委員長を社長、副委員長を戦略本部長、委員を経営層で構成されています。サステナビリティに関する基本方針、収益機会・リスクのマテリアリティに関する基本的事項、またサステナビリティ情報開示等の課題について審議および進捗状況の確認を行い、取締役会に提案・報告しています。事務局はサステナビリティ推進室が担当し、原則、年に2回開催しています。リスクのマテリアリティに関する事項は、経営上のリスクとも密接に関わることから、「リスクマネジメント委員会」と連携して対処しています。

取締役会には、気候変動や人的資本、知的財産を含めたサステナビリティ関連の業務執行状況を四半期ごとに報告・共有しています。なお、サステナビリティ委員会や経営会議の議題は、取締役会の実効性評価の実施結果や株主・機関投資家からのフィードバック等も踏まえて、設定しています。

| 取締役会 | 2018年11月 | 「古河電工グループ ビジョン2030」策定 |

|---|---|---|

| 2018年11月~2019年12月 | マテリアリティの特定 | |

| 2019年4月 | 「古河電工グループCSR行動規範」改定 | |

| 2021年7月~8月 | 「古河電工グループサステナビリティ基本方針」制定 | |

| 2022年5月 | サステナビリティ指標・目標設定 | |

| 2023年3月~2024年3月 | 「古河電工グループ パーパス」制定 | |

| 2024年8月 | 「古河電工グループCSR行動規範」「人権方針」「サステナビリティ基本方針」「コーポレートガバナンスに関する基本方針」改定 | |

| 2025年3月 | 監査等委員会設置会社への移行に向けた機関設計変更 | |

| 経営会議 | 2018年11月~2019年5月 | 「古河電工グループ ビジョン2030」策定 |

| 2018年11月~2020年9月 | マテリアリティの特定および開示 | |

| 2019年4月 | 「古河電工グループCSR行動規範」改定 | |

| 2020年1月 | 国連グローバル・コンパクト署名 | |

| 2021年7月~8月 | 「古河電工グループサステナビリティ基本方針」制定 | |

| 2024年8月 | 「古河電工グループCSR行動規範」「人権方針」「サステナビリティ基本方針」「コーポレートガバナンスに関する基本方針」改定 | |

| 2025年3月 | 監査等委員会設置会社への移行に向けた機関設計変更 | |

| サステナビリティ 委員会 |

2022年3月 | サステナビリティ指標・目標設定 |

| 2022年9月 | 「古河電工グループ責任ある鉱物調達方針」策定 | |

| 2022年9月~2024年3月 | 「古河電工グループ パーパス」制定 | |

| 2024年9月 | サステナビリティ活動進捗報告 | |

| 2025年3月 | サステナビリティ活動年度報告、次年度活動方針 |

当社の役員報酬制度では、社外取締役以外の報酬において、ESGへの取組み結果をより直接的に反映すること等を目的に、ESG連動報酬を導入しています。

報酬項目は、「基本報酬」「短期業績連動報酬(個別)」「短期業績連動報酬(全社)」「ESG連動報酬」「中長期業績連動報酬」で構成され、ESG連動報酬は当社グループのマテリアリティ(重要課題)におけるサステナビリティ目標の達成状況を評価項目としています。報酬総額に占めるESG連動報酬の割合は、報酬項目ごとに定めた標準報酬水準の合計額を100%とした場合、役位ごとに2~3%で設定されています。

2024年度は、「温室効果ガス排出量削減率(スコープ1、2)」に関する2023年度目標(2017年度比21.2%削減)の達成有無を評価項目としました。なお、ESG連動報酬として採用する評価指標については、指名・報酬委員会で定期的に確認・見直しを実施しており、2025年度からは「従業員エンゲージメントスコア」を評価項目として追加します。

25中計において、2025年度に目指す姿を実現するために、各マテリアリティでサステナビリティ指標・目標を設定しています。

収益機会およびリスクのマテリアリティの対応状況やサステナビリティ指標の進捗状況は、サステナビリティ委員会と取締役会に半期ごとに報告・共有しています。また、サステナビリティ推進室長は、マテリアリティやサステナビリティ指標の進捗状況とともに、サステナビリティ指標・目標の妥当性等について、各担当部門と定期的(原則、年2回)に対話を行っています。目標に達しない見込みの指標を担当する部門に対しては、対応・改善策の作成と実行を促しています。

サステナビリティ関連機会・リスクを、全社経営戦略および全社リスクマネジメントに統合する取組みも着実に進めてきました。

資本効率を重視した事業ポートフォリオ変革の推進を目的に、2022年度より「事業ポートフォリオ検討委員会」を設置しています。事業ポートフォリオ検討委員会は、戦略本部長(委員長)、財務本部長(副委員長)および営業統括本部長で構成され、25中計における各事業の位置づけ等、事業ポートフォリオ変革に関する重要事項を審議し、経営会議に提案・報告しています。事務局幹事は経営企画部長が担当し、原則、年に3回開催しています。

資本効率重視の経営を推進するために、2022年度より、各事業を評価する管理指標として「投下資本利益率(ROIC)」や「投下資本利益額(FVA※)」を導入しています。事業ポートフォリオ最適化に向けて、成長性(売上高平均成長率)と収益性(ROICスプレッド)の視点で明確にした各事業の現状の位置づけに、将来の成長性、競争力、炭素効率性(GHG排出量売上高原単位)を加味した上で、M&Aを含む成長を模索し、撤退有無の判断等、必要なアクションを迅速に進めています。また、事業別FVAの資本コスト算出には、財務要素に加え、「気候変動」「人権・労働慣行」等のESG要素も組み込まれています。事業別FVAは毎年振り返りや見直しを行い、経営会議に報告され、事業ポートフォリオ最適化や経営資源配分等に活用しています。

※ FVA:Furukawa Value Addedの略称。EVAを自社向けにアレンジし、社内の経営管理指標として導入。

委員長を社長、副委員長をリスクマネジメント本部長、委員を経営層で構成する「リスクマネジメント委員会」を設置し、当社グループ全体のリスク管理を行っています。リスクマネジメント委員会では、当社グループのリスク管理および内部統制、コンプライアンスについての課題を審議し、監督・推進しています。リスク項目(リスクのマテリアリティを含む)を担当する各部門は、年間取組み計画と活動実績をリスクマネジメント委員会に半期ごとに報告しています。その内容について、リスクマネジメント委員会はリスク統制が適切に行われているか評価し、必要に応じて指導しています。