当社グループでは、経営の判断軸となり、従業員一人ひとりが誇りを持って働き挑戦し続けるために当社グループの存在意義を示した「古河電工グループ パーパス」を2024年3月に制定し、これまでの理念体系を見直しました。

このパーパスの実現に向けた人と組織のありたい姿として「古河電工グループPeople Vision」を位置づけ、多様な人材一人ひとりの成長が当社グループの成功の原動力であり、チームで成果を生み出すことを通じて個人と組織がともに成長することを目指しています。

リスクのマテリアリティである「人材・組織実行力の強化」に関する事項は、当社グループの経営上のリスクのみならず、経営戦略に直結する最も重要な経営上の重要課題であることから、戦略本部長をトップとした人事戦略の遂行体制を確立し、経営会議での執行と討議、決議を行っています。

また、経営課題に直結する個別のテーマについては、社長あるいは戦略本部長を委員長とした委員会を設置し、戦略の策定と活動計画の決定、施策の実行を推進しています。高度な専門性を持つ人材を認定する「プロフェッショナル任用委員会」、働き方改革やダイバーシティ&インクルージョンを促進する「HK※・D&I委員会」、労働安全衛生に関する「古河電工グループ安全衛生委員会」を設置しています。こうした業務の執行状況については、取締役会に定期的に報告・共有されています。

| 取締役会 | 2018年11月 | 「People Vision」策定と人事部中期施策 |

|---|---|---|

| 2022年5月 | マテリアリティ「人権・労働慣行」追加 | |

| 2023年3月~2024年3月 | 「古河電工グループ パーパス」制定 | |

| 2024年2月 | 人材・組織実行力(エンゲージメント)強化活動について | |

| 2024年12月 | 25中計における人事施策の取組み状況および方向性 | |

| 2025年3月 | 採用力強化の進捗報告 | |

| 経営会議 | 2018年10月 | 「People Vision」策定と人事部中期施策 |

| 2020年1月 | 古河電工グループ人権方針策定 | |

| 2022年11月 | 人的資本経営の考え方を踏まえた人事施策の方向性 | |

| 2023年2月 | 人材・組織実行力強化活動および人的資本指標開示 | |

| 2023年6月 | 社内公募制導入 | |

| 2023年7月、2024年2月 | リスキリング施策導入 | |

| 2024年4月、8月 | 退職金制度改定 | |

| 2024年6月、2025年2月 | 健康経営の進捗報告 | |

| 2024年12月 | 人材・組織実行力強化活動の今年度報告と次年度活動方針 | |

| 2025年2月 | リスキリング施策の活動報告 | |

| 2025年3月 | 採用力強化の進捗報告 | |

| サステナビリティ 委員会 |

2022年3月 | マテリアリティ「人権・労働慣行」追加 |

| 2022年9月~2024年3月 | 「古河電工グループ パーパス」制定 |

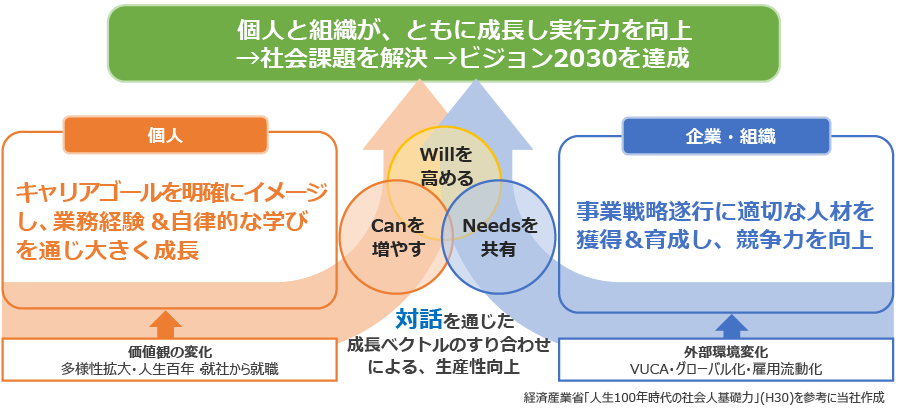

経営戦略・事業戦略の実行にあたり、対話を通じた成長ベクトルのすり合わせを行うことで、個人と組織がともに実行力を向上させ成長するとともに、社会課題を解決し、「古河電工グループ ビジョン2030」を達成します。

経営戦略・事業戦略を実行する上で必要な人材を集めて組織を形成し、その人材の成長を組織が支援して活躍してもらうことで、やりがいを感じながら活躍し続けられる組織風土を醸成していくストーリーを描き、それらをWill・Can・Needsの3つの要素で捉えて具体的な活動に取り組んでいます。

| Will・Can・Needsの定義 | ありたい姿(状態) | 具体的な活動・取組み |

|---|---|---|

| Needsを共有:組織は、個人が活躍していく場を役割と機能・組織・取り扱う情報の編成を通じて明確に示し、個人はそれを明確に知り理解できる。 |

|

|

| Canを増やす:組織は、個人が活躍していくための成長を支援し(知識経験を得る機会提供)、個人は自律的なキャリアを描き自ら学ぶ。 |

|

|

| Willを高める:個人がその場に魅力を感じ、やりがいを得て、さらに成長・活躍していく。 |

|

|

当社グループでは、2022年度より人材・組織実行力調査 「フルカワEサーベイ」を実施しています。人材・組織の状態を可視化し、その結果は毎年経営会議にて報告・討議されています。結果を踏まえた改善施策を事業活動に反映するというPDS(Plan Do See)サイクルを回すことで、リスクの低減および収益機会の獲得を推進しています。

従業員エンゲージメントが低下した場合、従業員のモチベーション低下に伴う生産性や業績、サービスの質の低下、離職率の上昇や優秀な人材の確保困難といったリスクが増大します。一方で、従業員エンゲージメントが向上すればその逆の影響が考えられます。そのため、「フルカワEサーベイ」における「従業員エンゲージメントスコア」をサステナビリティ指標と目標に設定し、「管理職層に占める女性比率」「新規採用者に占めるキャリア採用比率」も含めて、サステナビリティ委員会で進捗状況と対応策をフォローし、経営会議でも報告・討議しています。

このような定期的なリスクアセスメントを適切に実行し、その結果を踏まえてリスク認識を都度改めながら、各施策の取組みに反映しています。なお、現状のリスク認識については、「人材・組織」「人権・労働慣行」は経営視点の重要リスクとして、「従業員の安全・衛生」はオペレーショナル視点の重要リスクとして認識しています。

「人材・組織実行力の強化」 に向けて、「従業員エンゲージメントスコア」「管理職層に占める女性比率」「新規採用者に占めるキャリア採用比率」について目標を掲げています。

なお、これらは「古河電工グループ ビジョン2030」、および「中期経営計画2022-2025(25中計)」の達成に向けたサステナビリティ指標と目標に設定されています。

![]()

事業戦略遂行に必要な人材を、「当社グループが誠実に磨きつづけてきた技術力と提案力を活かして、社会課題解決を起点とした事業創出や価値創造に向かって積極的に変革できる人材」と定義しています。こうした人材の中長期的な確保に向けた採用力の強化、また必要な人材を育成するための各種研修・教育機会の提供とともに、経営人材・グローバル人材の育成やリスキリング施策、キャリア自立支援等に取り組んでいます。

![]()

2021年度に人事制度を改定し、「チャレンジの促進」「シンプル&オープン」「人材育成」をコンセプトとした目標管理制度を運用しています。個々人の目標達成を上位方針の達成や業績向上につなげることを目指して、部・課の方針と個々人の目標管理の連動を強化しています。

![]()

従業員一人ひとりがパーパスに共感し、当社グループで成長・活躍し続けたいと思えるようなエンゲージメントの高い組織風土を醸成することで、事業戦略の遂行に必要な多くの人材が成長・活躍し、持続的な企業価値向上に貢献できると考えています。従業員エンゲージメントスコアの測定とともに、その結果を活かして、「理念・方針の一層の浸透」「業務運営の効率性の向上を目指した管理職層のマネジメントスキルの向上」に重点を置いた施策を実行し、従業員エンゲージメントの向上に取り組んでいます。

![]()

ダイバーシティ&インクルージョンの推進は、企業成長に向けた人材基盤の強化の重要な要素と位置づけています。女性活躍推進、育児・介護と仕事の両立支援、また障がい者雇用推進や働き方改革等の取組みを推進しています。

![]()

従業員の安全・衛生について、主に労働災害 、交通事故、疾病等による従業員の死亡、就業不可、障害の残存、長期休業、体調不良といったリスクを認識し、事業継続の大前提として「安全と健康を全てに優先する」との考えから各種施策を展開しています。

また、健康経営を「従業員一人ひとりが身体的・精神的・社会的に良好な状態(well-being)を目指すこと」と定義し、従業員の活力やパフォーマンス向上が組織や企業の成長にもつながると考え、全社一丸となって健康経営の諸施策を推進しています。

![]()

人権・労働慣行のリスクに対して、人権尊重に対する企業の責任を果たすため、「古河電工グループ人権方針」に基づき、人権を尊重した事業活動の推進、人権デューディリジェンスを実施しています。また、内部通報やコンプライアンス意識調査の結果を分析し、必要な改善策を実施しています。さらに、従業員を代表する労働組合とも意識を共有し、リスク防止・低減に向けた対話も行っています。

労務分野におけるリスク低減に向けては、グローバルでは当社グループが進出している各国の法令に基づいた労務コンプライアンスの遵守状況確認のためのチェックリストを作成し、グループ全体での労務リスクを定期的に確認しています。さらに、国内ではグループ会社の人事担当責任者が集い、当社グループにおける人事・労務に関する取組みの方針や課題を共有する場を年2回開催し、連携強化に努めています。

当社では、労使双方が誠意を持って話し合いを尽くすことを労使対話の基本姿勢としてさまざまな課題を解決するとともに、労使の相互理解に努めています。公式での意見交換の場として、1952年度から70年以上にわたり、年2回の「中央経営説明会」を実施しています。説明会には労使双方の代表者が参加し、事業環境や経営状況、時事的なテーマに至るまで、幅広い事項に関して積極的に意見を交換、情報を共有しています。

また、「人事制度検討委員会」「時短検討委員会」など、就労環境整備を目的とする各種の委員会においても日常的に労使が話し合っています。これらの話し合いを通して、制度の改善やコンプライアンス対応のモニタリング機能強化など、各種の課題の解決に取り組んでいます。